フォースゲージとは、圧縮力や引張力などのチカラ(荷重)を測定するための測定器です。製造業を中心に幅広い場面で使われており、品質管理や研究開発の場面でものづくりを支えています。ものづくりを支えるにあたり、フォースゲージには求められるのは、正確な測定値の表示です。

機器自体の精度も重要な要素ではありますが、フォースゲージを使用する際には、正しい手順を理解していないと測定結果の正確性が落ちてしまう場合があります。本記事では、測定結果の正確性を高めるために、測定者が注意するべきポイントについて紹介します。

計測軸に対して真っすぐにチカラを加える

荷重測定を行う際には、計測軸の軸方向に対して真っ直ぐに荷重を負荷することが重要です。軸方向と斜め方向とでは、同じ荷重を加えたとしても、表示値に誤差が生じるからです。基本的にフォースゲージでは、軸方向に荷重が加わった状態で正確な測定値が表示されるように調整が行われています。また、曲げ方向や回転方向の荷重が加わると故障の原因にもなり得るため注意が必要です。

ゼロリセットの手順を明確化する

ゼロリセット(ゼロ調整)とは、表示値をクリアし、ゼロに戻す行為です。測定開始時の基準点を設けることで、アタッチメント重量などを取り除き、サンプルへの負荷を表示させることができます。一方で、ゼロリセットのタイミング次第では、測定結果に誤差が生じることには注意が必要です。ゼロリセットのタイミングは測定内容にもよりますが、下記タイミングで行うのが一般的です。

- アタッチメントを取り付けた後、測定姿勢の状態でゼロリセットを行う。

- サンプルを取り付けた後は、ゼロリセットは行わない。(サンプルをフォースゲージに取り付けて圧縮試験を行う場合には、サンプルを取り付けた後にゼロリセットを行う。)

いずれにしても、データの一貫性を保つためにも、ゼロリセットを含めた測定の手順を明確化することが重要です。測定の手順を明確化は、作業者間の測定結果のバラつきの低減にも役立ちます。

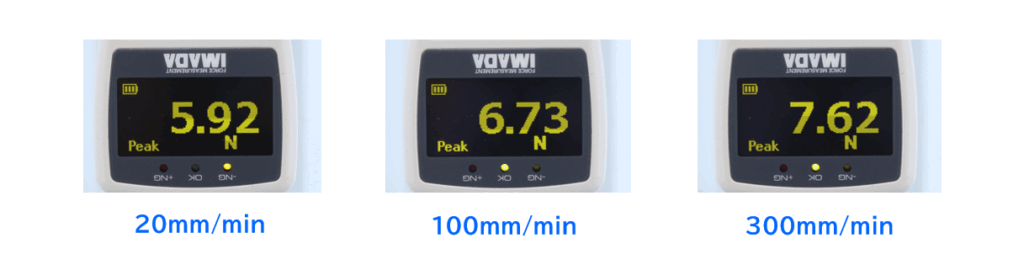

試験速度を均一化する

試験速度(圧縮、引張をする際の速度)は、荷重測定の結果に大きな影響を与えます。同じサンプルの強度を測定した場合でも、試験速度が異なれば測定結果は必ずしも同じにはなりません。試験速度の均一化には電動計測スタンドの使用が理想的ではありますが、手動で行う場合にも「1秒で20Nになる速度で押込む」などのガイドを定めておくと試験速度の調整に有効です。

定期的な精度確認、校正を行う

フォースゲージの表示値は、経年変化や使用状況により変化していきます。また、許容荷重値を超える負荷が加わった場合にも、正確な測定値を表示できなくなることがあります。そのため、精度外れによるトラブルを起こさないためにも日常的に精度の確認を行うことが重要です。

まとめ

今回の測定結果の正確性を高めることを目的に、フォースゲージの正しい使い方について説明しました。

今回は既にフォースゲージを持っていることを前提に話をしましたが、正確な測定のためには、フォースゲージを含めた測定機器の選定も非常に重要です。イマダではお客様のニーズに合わせた荷重測定選定も行っていますので、相談をご希望の場合にはこちらからお問い合わせください。

以上、フォースゲージの正しい使い方に関する紹介記事でした。