測定相談Q: 樹脂同士を接着剤で接着したく、接着剤選定のために接着強度の評価を行いたいです。どのような測定方法がありますか?測定の注意点とあわせて教えてほしいです。

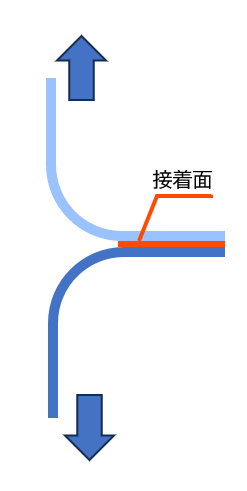

A: 変形しづらい被着材であれば、平面引張試験や引張せん断試験で評価をするのが一般的です。フィルムなど、被着材が変形しやすい場合には、T型剥離試験なども接着強度の評価に採用されています。

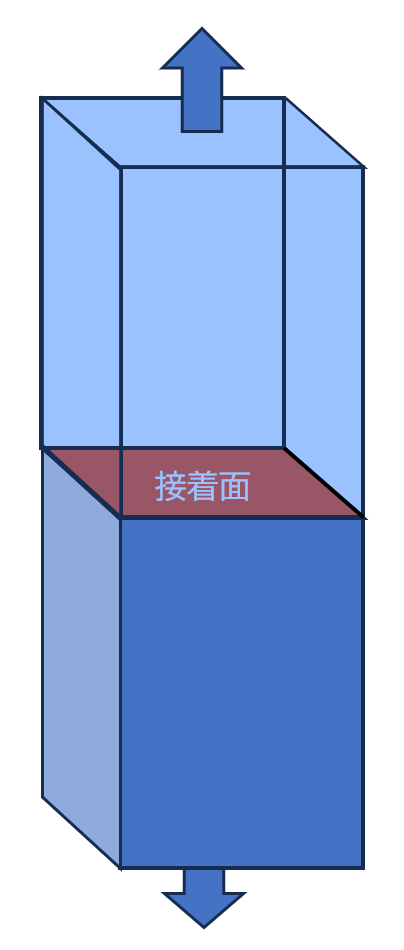

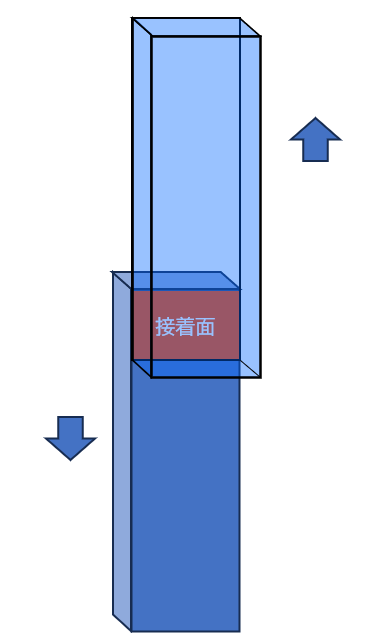

| 平面引張試験 | 引張せん断試験 | T型剥離試験 |

|---|---|---|

|  |  |

| 接着面に対して垂直に引張荷重を加えて破壊強度を測定する試験方法です。 | 接着面に対して水平に引張荷重を加えて破壊強度を測定する試験方法です。 | 片端を接着した被着材を引き剥がすように引張り、破壊強度を測定する試験方法です。 |

試験方法の選択については、「実際に使用する際、接着面に対してどのような負荷が加わるか」を考慮して選択します。また、JISなどの一部規格では、被着材により測定方法が規定されている場合があるため、規格に準拠した測定を行う場合には、規格の要求を満たす試験方法の選択が求められます。

今回の記事では、上記の試験のなかでも、最も相談の多い「引張せん断試験」について紹介をします。

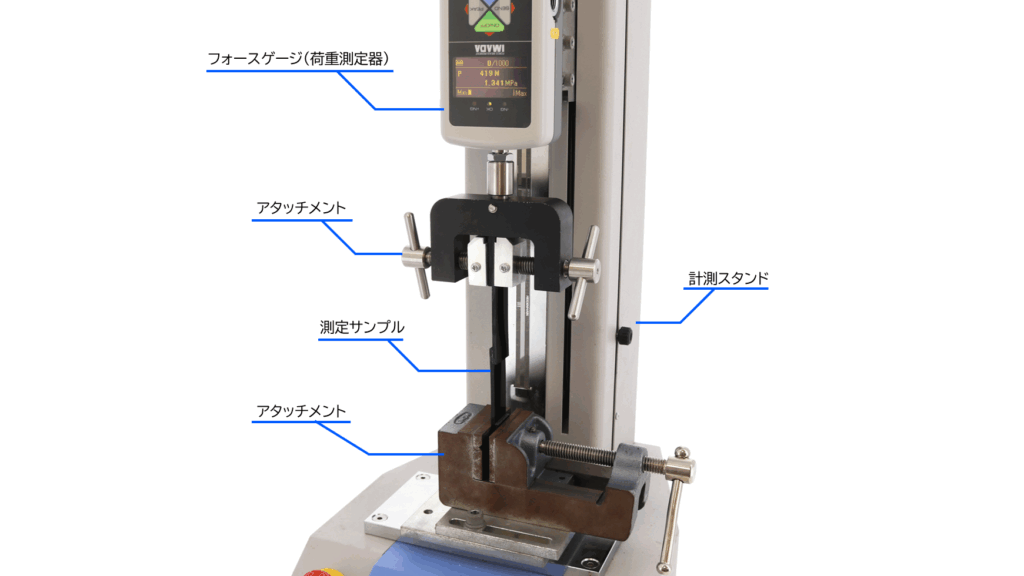

引張せん断試験では、縦長のプレート2枚の両端を重ね合わせた状態で接着し、接着面を滑らせるように引っ張り、破壊されたときの引張力(以下、荷重)を測定します。荷重の負荷には電動計測スタンド、荷重の測定にはフォースゲージ(荷重測定器)を使用します。

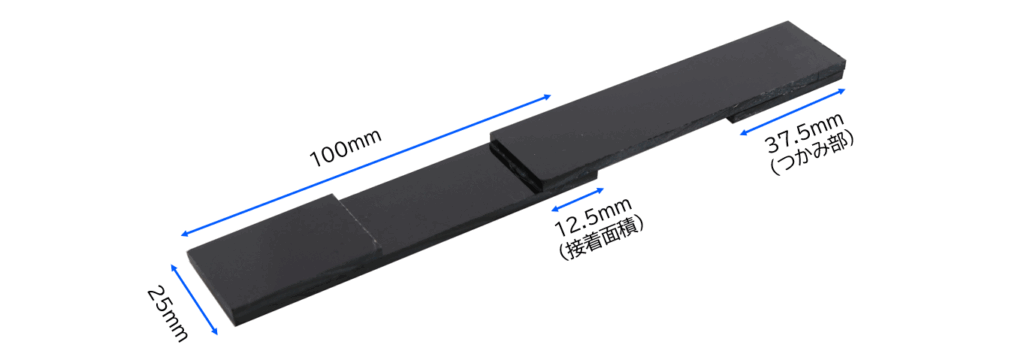

サンプルのサイズや接着面積などは、測定の目的に応じて検討する必要がありますが、たとえばJIS K 6850: 1999では、下記のようにサンプルのサイズと接着面積が規定されています。

なお、接着剤の塗布量や硬化時間については、各接着剤によって適切な量、時間が異なるため、各接着剤の推奨使用法や自社基準、業界標準に基づいて条件決めすることをお勧めします。

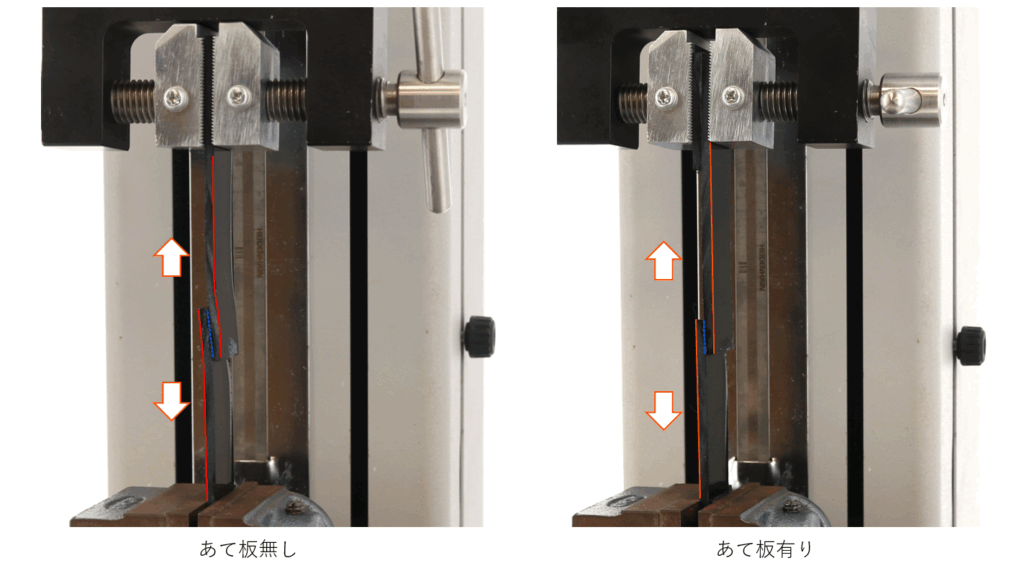

試験を行う際には「接着面に対するせん断方向以外の負荷」が加わらないように注意が必要です。引張せん断試験のサンプルでは、つかみ部分が接着面に対して一直線に並んでいません。そのため、サンプルの両端をチャックの中心線に揃えて掴むと、サンプルにしなりが加わり、接着面に対してせん断以外の負荷が加わってしまいます。

この問題に対しては、つかみ部分にサンプルと同じ厚みの板をあてることで解消が可能です。あて板をした状態でサンプルを掴むことで、引張方向に対して直線上に接着面を配置することができ、接着面に対するせん断方向以外の負荷を最小限に抑えられます。なお、あて板同士が滑りやすい場合には、あて板もサンプルに接着することで滑りを解消することが可能です。

また、試験速度によって試験結果に影響が出ることには注意が必要です。(高速で試験を行うほど破壊強度は大きく出たり、測定値が不安定になったりする傾向があります。)たとえば、JIS K 6850: 1999では、「65秒±20秒で接着部が破断するような一定速度」と言及されているように、接着剤の強度試験では、10mm/min以下の低速で試験を行うのが一般的です。

なお、測定結果は、破断力「N」もしくは破断応力「MPa」で記録をします。破断応力(MPa)は、破断力(N)を接着面積(mm2)で除することで計算が可能です。破断応力を計算することで、接着剤の特性を知ることができるため、実使用時の接着強度の計算や、異なるサンプルサイズでの試験結果の比較などに役立てられます。

以上、今回は接着剤の接着強度評価の一つである「引張せん断試験」の紹介でした。Force Channelでは、測定事例紹介をはじめ、荷重測定に関する様々な情報を発信しています。たとえば、以下の記事では、引張試験を行う際のチャック治具に選び方について紹介をしています。ぜひこの機会に他の記事もチェックしてみてはいかがでしょうか?