圧縮試験紹介シリーズの第1回、第2回の記事では、「強度の確認」に焦点を当てて圧縮試験の事例を紹介してきました。第3回となる本稿では、圧縮試験のもうひとつの目的である「機能性の評価」のなかでも「操作性や感触の数値化」をテーマに圧縮試験の事例を紹介します。

圧縮試験による操作性の評価

「キーボードが固くて指が疲れる」、「ブレーキの効きが悪くて強く踏み込む必要がある/軽く踏んだだけで強くブレーキが効きすぎる」などと不満を感じたことはありませんか?商品の選択が悪い(固い押し心地を売りにした商品を購入しているなど)というケースは別としても、同じ製品でもロットによって操作性が異なるとすれば、製造者は消費者に大きな不満を抱かせてしまう恐れがあります。

製品によっては、検査員の感覚で操作性の評価をしているというケースもあるかもしれません。しかし、多くの場面において、圧縮試験によって製品の操作に必要なチカラを数値化することが可能です。数値化された製品の操作に必要なチカラ(荷重値)だけで操作性をすべて説明することはできませんが、「キーボードが固すぎる」などの問題解決には荷重値の管理が有効です。一定の押し込み量での最大荷重値の基準を定め、基準に準じた品質管理を行えば、検査員の違いに大きな影響を受けることなく、製品間の操作性(操作に必要なチカラ)を一定に保つことへと繋がります。

次項では「圧縮試験を使った操作性評価」の事例を紹介します。なお、イマダのHPでは圧縮試験の事例動画を多数公開しています。ご興味のある方は、ぜひ以下のリンクよりご覧ください。

操作性試験事例

押しボタンスイッチの作動力測定

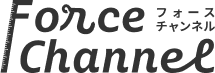

メカニカルキーボードをはじめ、エンジンスイッチや設備の操作パネルなど、押しボタンスイッチは多岐に渡る製品で使用をされています。多くの押しボタンスイッチでは、スイッチが作動する(スイッチオン)までに押込みへの抵抗力が上下する推移を辿りますが(下記グラフ参照)、いずれにしてもスイッチオンまでの最大荷重値=作動力は、操作性を評価するうえで非常に重要な要素です。

スイッチの作動までに荷重値の上下動があることでクリック感(感覚的にスイッチの作動を認識できること)が生まれます。

作動力の測定は、荷重測定器(フォースゲージ)を使って、ボタンを押し込むことで行います。スイッチのON/OFFは別途確認をする必要がありますが、使用する測定機器によってはスイッチオンのタイミングをグラフ上に表示させることも可能です。なお、押しボタンスイッチを押し込み続けると、ボタンが底につき、作動力を上回る押し込み力が発生する場合があります。グラフを使用せずに最大荷重値のみを確認している場合には、正しく作動力を測定できているか注意が必要です。

点眼薬の押し出し力(スクイズ力)測定

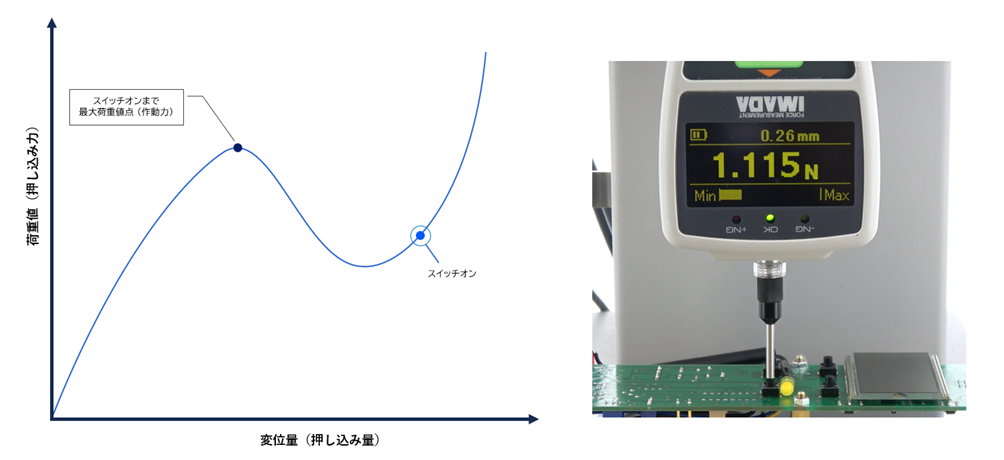

点眼薬を点眼薬容器から滴下させるために必要なチカラ(スクイズ力)も、圧縮試験によって数値化することが可能です。スクイズ力の大きさは、点眼薬の使いやすさに影響を与える重要な要素です。たとえば、スクイズ力が小さくなりすぎると、より繊細な扱いが求められるため、扱いづらく感じられるということも考えられます。一方でスクイズ力が大きくなりすぎれば、滴下すること自体に困難さを感じるという人がでてくるかもしれません。

スクイズ力の測定も、荷重測定器(フォースゲージ)を使って点眼容器を押し込み、点眼薬を実際に滴下させることで行います。滴下したタイミングの荷重値を正確に把握することは難しいですが、おおよそのスクイズ力は特定することが可能です。

指先に荷重センサー(ロードセル)を取り付けてスクイズ力を測定しています。

圧縮試験による感触の数値化

前項では「操作性の評価」という目的において、圧縮試験が活用できることを紹介しました。一方で圧縮試験は、使い心地や食感などの「感触の数値化」においても、一定の役割を果たします。操作性と同様に、圧縮試験の数値だけで感触のすべてを説明することはできないため、感触を数値化するにあたっては、感触を構成する要素に分解して考えることが大切です。

たとえば食べ物の食感は、歯ごたえや舌触り、喉越しなどの要素に分解することができます。そのなかでも歯応えを構成する要素を考えていくと、食品の硬さが歯応えに大きな影響を与えていることが推測されます。食品の硬さにまで分解できれば、圧縮試験によって荷重値として測定をすることが可能です。

いくつかの分野においては、感触を構成する要素が先行的に研究されている場合もあります。たとえば前項でも触れた押しボタンスイッチはそのひとつです(詳しくは次項にて紹介します)。必ずしも先行研究に則る必要はありませんが、何を測定して良いか悩む場合には、業界標準や大学、研究機関により研究結果を頼りにしてみるのも良いかもしれません。

感触の数値化の事例

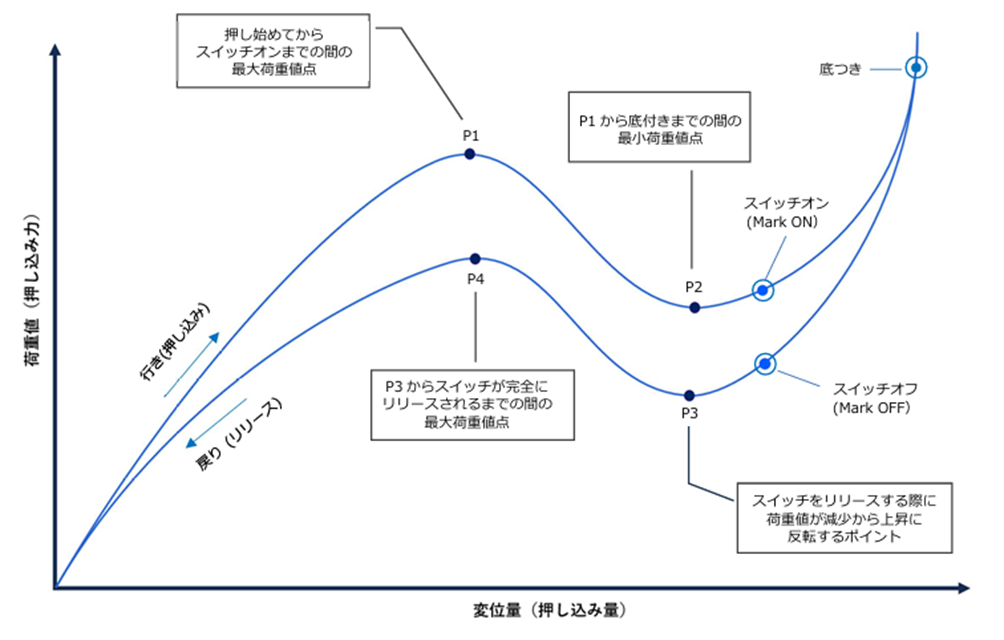

操作性試験の事例として紹介した押しボタンスイッチ*1は、押し心地について先行研究がなされている分野のひとつです。たとえば国際規格ASTM F2592-16(2016年に廃止)では、スイッチの押し心地を決める複数のパラメータについて言及されています。

測定方法は作動力測定と大きく違いはありませんが、押し心地測定では、押し込み時の最大荷重値を取得するだけでなく、指を離すまでの荷重の推移を計測した後に各パラメータへと変換して評価を行います。荷重値のみならず、押込み量も同時に測定するのが一般的です。

● スイッチの押し心地評価に用いられる代表的なパラメータ

| 作動力 | スイッチを作動させるために必要な押し込み力(P1における荷重値) ➡ 作動力が大きいほど重たく、小さいほど軽い押し心地になる。 |

| 行きクリック率 | スイッチを押し込んだ際の感触を数値化した指標 P1とP2の荷重値の比率:{(P1荷重値-P2荷重値) / P1荷重値}×100 (%) ➡ クリック率が小さくなると、クリック感が減少する傾向にある。 |

| ストローク | スイッチがオンになるまでの押し込み量や、各ポイント(P1、P2など)までの押し込み量 ➡ 滑らかさや鋭さといったフィーリングに影響。 |

| 復元力 | スイッチをリリースする際にスイッチが元に戻ろうとする力(P3における荷重値) ➡ 復元力が大きいほど、リリース時の押し戻しが強い押し心地になる。 |

*1 対象となるスイッチは、押しボタンスイッチのなかでも抵抗値の上昇後一時的な落ち込みが測定できるものに限ります(タクタイルスイッチ、クリック感のあるメンブレンスイッチなどを含む)。

まとめ

今回の記事では、圧縮試験のなかでも「操作性や感触の数値化」に焦点をあてて紹介をしました。スイッチフィーリング試験のように、ある課題を要素に分解していくと圧縮試験が活用できるというケースは少なくありません。圧縮試験は、安全性や保護性能の評価など、今回紹介した内容以外にも多くの目的で使われています。イマダのHPでは、圧縮試験の測定事例動画を多数公開しています。是非、この機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。以上、操作性、感触の数値化に関する圧縮試験の紹介でした。