Q: 新製品開発のために材料の引張強度測定を行います。前回の記事より、使用最大荷重・精度については理解しましたが、仕様書に記載されている「サンプリング速度」とは何でしょうか?

A: フォースゲージの「サンプリング速度」とは、荷重値データを1秒間に何回取得するかを示す性能値です。2000回/秒や2000Hzといった単位で表記されます(回/秒とHzは同じ意味です)。サンプリング速度が高くなるほど、より正確な破断値を取得できるなどのメリットがあります。

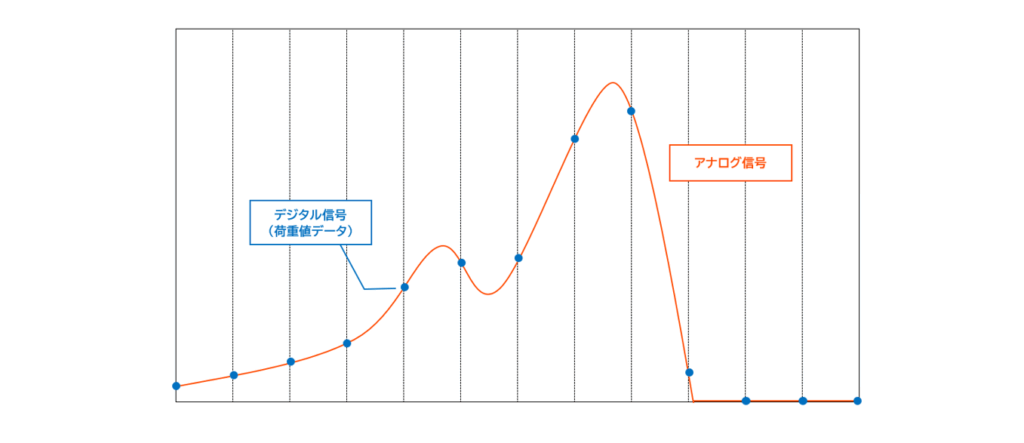

一般的にデジタルフォースゲージでは、荷重センサから得られる「荷重値によって変化するアナログ信号(電圧)」を「デジタル信号(荷重値)」に変換することで、荷重値を表示、記録しています*1。アナログ信号が連続的に変化する信号であるのに対して、デジタル信号は断続的に変化する信号です。

そのため、アナログ信号からデジタル信号に変換(AD変換)されるタイミング次第では、最大荷重値を取り逃したり、荷重の微細な変化を読み取れなかったりということが起こります。このAD変換が1秒間に何回行われるかを示しているのがサンプリング速度です。

たとえば、上のグラフでは、アナログ信号上のピーク値よりも手前の位置でAD変換が行われており、アナログ信号とデジタル信号でピーク値にズレが生じています。また、デジタル信号を繋いだ荷重推移を見ると、ピーク値直前の荷重値の増減も取得できていないことがわかります。

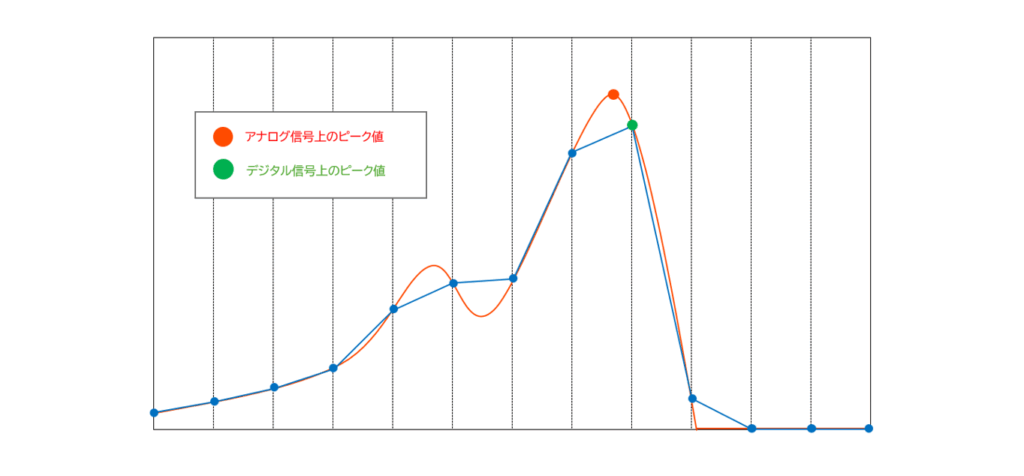

上記の問題は、よりサンプリング速度が高いフォースゲージを使用することで解決が可能です。たとえば、上記グラフの測定に対して4倍のサンプリング速度を持つフォースゲージを使用したとすると、変換されるデジタル信号は下記のようになります。

-1024x484.png)

それでは、材料の引張強度測定において、サンプリング速度はどの程度必要なのでしょうか?

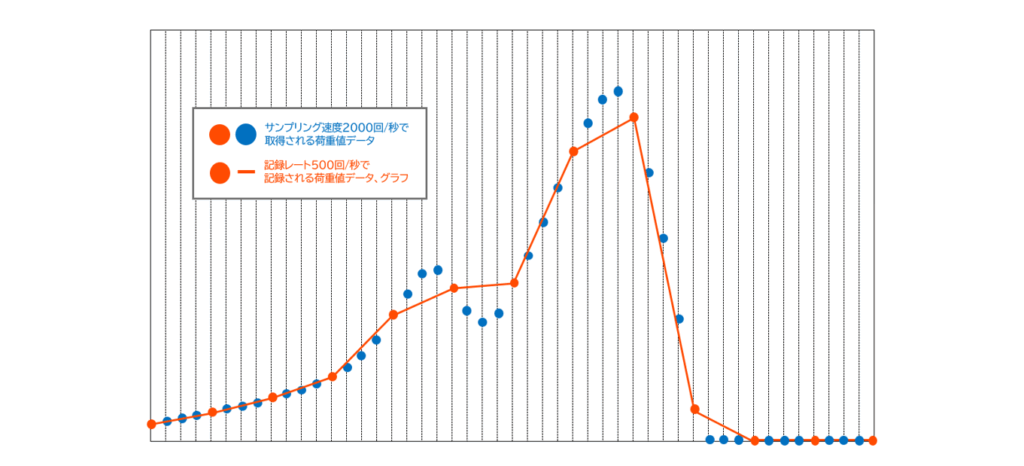

下のグラフは、実際に破断試験をおこなったデータを加工して、各々のサンプリング速度にて取得できる荷重グラフ、ピーク値を疑似的にまとめた結果です。

サンプリング速度500回/秒では、荷重推移は概ね捉えられているものの、1000回/秒と比べると微細な変化が取得できておらず、ピーク値も0.1N低い結果になっています。一方で1000回/秒では、2000回/秒と同じピーク値を取得できており、微細な荷重の変化にも追従できているように見えます。

上記の結果より、材料の引張強度試験を行うのであれば、サンプリング速度は1000回/秒以上が推奨になると言えそうです。ただし、高速で試験を行う場合には、荷重の変化もより急激になるため、サンプリング速度2000回/秒のフォースゲージを選ぶのが得策となるかもしれません。また、規格でサンプリング速度が規定されている場合もありますので、規格準拠を検討されている場合には、そちらもご確認ください。

デジタルフォースゲージは、デジタル信号に変換した荷重値データをすべて内部メモリに記録できるわけではありません。多くの場合、連続データのメモリ機能を搭載しておらず、たとえ搭載していたとしても、その記録レートは低い速度に設定されています。そのため、荷重値の推移を確認するためには、別途グラフ描画ソフトウェアが必要です。ピーク値に関しては、多くの機種で取得したピーク値を表示、内部メモリに保存する機能が搭載されています。

グラフ描画ソフトウェアを使用する場合

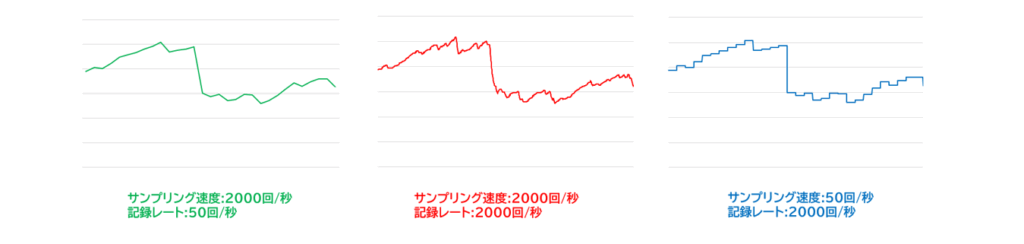

グラフ描画ソフトウェアを使用して、荷重値推移の記録やピーク値の確認を行う場合には、「サンプリング速度」と同時に「グラフ描画ソフトウェアの記録レート」にも注意を払う必要があります。記録レートとは、グラフ描画ソフトウェアが1秒間に何個のデータを記録できるかを示す性能値です。

たとえば、フォースゲージのサンプリング速度が2000回/秒であったとしても、ソフトウェアの記録レートが500回/秒の場合、AD変換により取得された荷重値データの四分の一しか記録、グラフ化されないことになります。結果として、サンプリング速度500回/秒のフォースゲージで測定したときと同様に、正確なピーク値を記録し逃したり、荷重の微細な変化を記録できなかったりということが起こります。

「サンプリング速度」と「記録レート」は、どちらかが高ければ良いというものではありません。実際の荷重の推移に追随したグラフ描画のためには、両方の性能値がバランスよく高い数値を示していることが求められます。デジタルフォースゲージがより多くの荷重値データを取得して、グラフ描画ソフトウェアが取得された荷重値データをより多く記録をすることが大切というわけです。

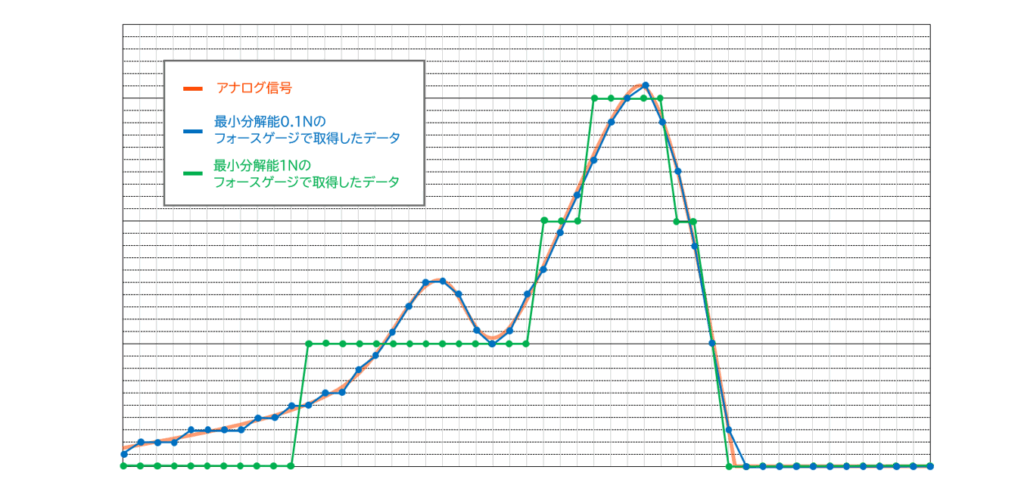

なお、作成された荷重推移グラフが粗いという相談では、「デジタルフォースゲージの最小分解能」が原因となっているケースも少なくありません。最小分解能とは、取得できる荷重値データの変化の最小単位を示します。たとえば、最小分解能が1Nの場合、取得される荷重値データは1N→2N→3Nと変化するのに対して、最小分解能が0.1Nの場合、1.0N→1.1N→1.2N…と小数点以下の変化を取得することが可能です。(1.0N→1.5N→2.0N…のように最小分解能が0.5Nの測定器も存在します。)

最小分解能よりも小さな荷重の変化は取得、記録をすることができないため、荷重値の変化量に対して最小分解能が大きすぎる場合には、実際の荷重値に追随したグラフをする描画ことは難しくなります。最小分解能が問題の原因となっている場合には、測定したい荷重値に合わせて、適切な分解能のフォースゲージを選ぶことで、細かな荷重の変化を観察する事ができます。

さて、今回はサンプリング速度についての説明から、グラフ描画ソフトウェアの記録レート、最小分解能によるグラフ描画への影響について紹介をしました。実際の使用において、どの程度のサンプリング速度が必要になるかは、測定目的や試験速度などの試験条件により異なります。イマダではお客様のニーズに合わせたフォースゲージの選定も行っておりますので、相談をご希望の場合はこちらからお問い合わせください。

なお、下のグラフは「サンプリング速度2000回/秒、記録レート2000データ/秒、最小分解能0.1N」で作成したプラスチックフィルムの破断試験の荷重-時間グラフです。特に最小分解能については、測定の最大荷重値やその他スペックとの兼ね合いもあるため、選定の難しい部分ではありますが、グラフ描画ソフトウェアを含めた製品選定の1つの参考値としてご活用いただければ幸いです。

-1024x506.png)

*1 一部のデジタルフォースゲージでは、アナログ信号をデジタル信号に変換せずに出力する機能が搭載されています。ただし、出力されたアナログ信号をPCなどのデジタル機器で記録、グラフ化するには、必ずデジタル信号への変換が求められます。アナログ信号の推移をデジタル信号に変換せずに記録したい場合には、ペンレコーダーを使用すれば紙上に波形を記録することが可能です。