摩擦試験、摩擦係数測定を行うときには、再現性*1を高めるためにいくつかのポイントがあります。

本記事では、「試験速度を均一にする」など、荷重測定全般に共通する内容も含めて、これから摩擦試験、摩擦係数測定をはじめたいという方向けに、主要な注意ポイントを5つ紹介します。

[摩擦試験、摩擦係数測定の再現性を高めるための5つのポイント]

試験速度を均一にする/振動に注意/水平に真っすぐ引っ張る/サンプルの向きに注意/表面状態の変化に注意

*1 荷重測定における再現性とは、同一状態のサンプルを測定した際の測定値の一致度合いを表す言葉です。測定値を合否判定などに用いる場合、個々の測定値の信頼性を高めるためにも、測定の再現性を高く保つことが求められます。

なお今回の記事では、紙やフィルムなど「面と面の接触による摩擦試験」を前提として、測定のポイントを紹介します。試験方法や摩擦力、摩擦係数の詳細については、以下のリンクより「摩擦試験紹介① 『面と面で接触する摩擦試験』」の記事をご覧ください。

試験速度を均一にする

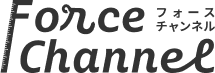

摩擦試験に限らず、荷重測定を行う際には測定間の試験速度を均一化することが、再現性を高めるうえで非常に重要です。たとえば、下のグラフは①試験速度600mm/min、②試験速度100mm/minでの測定結果を重ねた荷重-変位グラフですが、特に静摩擦係数に大きな違いが出ていることが見て取れます。

理論上では、摩擦力は物体の表面特性(摩擦係数)と垂直抗力によって計算が可能とされていますが、実際には試験速度や接触面積などが測定結果に与える影響は小さくないことが知られています。測定毎に試験速度が異なる場合や、試験中に速度が変化するような場合には、試験結果を単純に比較することは難しくなるため、試験速度の均一化は摩擦試験における必須項目と言っても過言ではありません。

なお、試験速度に絶対的な決まりはありませんが、たとえば「JIS K7125 (1999)では100±10mm/min」、「JIS P8147 (2010)では10.0±0.2mm/min」などと規格に定められた試験速度を参考にするのも一つの手です。試験速度を手動で均一に保つことは難しいため、多くのケースでは速度コントロールが可能な電動計測スタンド、摩擦試験機が用いられます。

振動に注意

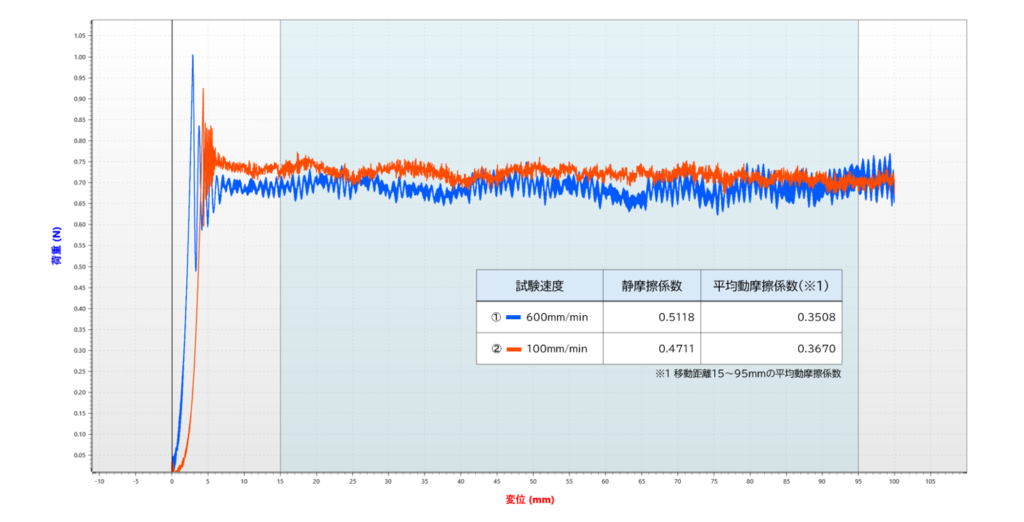

紙やフィルムの摩擦試験では、多くの場合において試験に使われる錘の重量は1000g以下です。そのため、摩擦力(測定値)も自ずと小さくなるため、振動による影響を大きく受けやすくなります。たとえばJIS K7125 (1999)で規定されたプラスチックフィルムの摩擦測定では、測定値の最大値が1Nを下回るというケースも少なくありません。下のグラフは、試験中に意図的に測定機器に振動を加えたグラフですが、振動が加わったタイミングで荷重値が大きく揺れていることがわかります。(グラフの破線枠内が測定機器に振動を加えたタイミングです。)

振動による影響を防ぐためには、測定中に測定機器に触れないことはもちろんですが、測定機器の設置場所にも注意が必要です。安定性の悪い作業台の上や、振動の激しい工場内などでは、再現性の高い測定結果を得ることは難しくなります。測定機器は、振動の少ない室内で、しっかりと固定された強固な作業台の上に設置することが大切です。

水平に真っすぐ引っ張る

測定に使用する錘は、荷重測定器と水平に真っすぐ引っ張られる必要があります。錘が上下左右にずれていて斜めに引っ張られている状態では、荷重測定器のセンサーに正確な力が伝わらず、正しい測定値を得られないことがあるためです。

また、次項で説明するとおり、サンプルの向きも測定結果に与えます。進行方向と平行に錘が引っ張られず錘が傾いてしますと、サンプルの向きが変わり、測定結果に影響が出る恐れがあるため注意が必要です。

サンプルの向きに注意

摩擦力、摩擦係数の測定を行うサンプルによっては、表裏や縦横の向き、試験方向によって表面の性質が異なり、測定結果に影響を与える場合があります。外観上は違いがないように見えたとしても、サンプルの向きを測定条件に入れて、一定の向きで測定を行うことが大切です。

表面状態の変化に注意

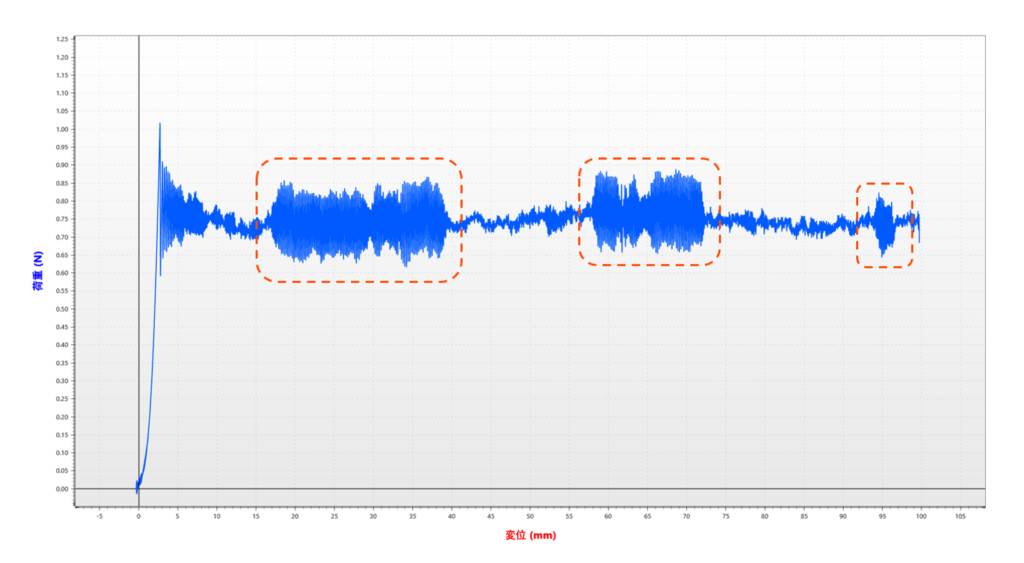

摩擦試験はサンプルの表面状態による試験結果への影響を受けやすい試験です。皮脂の付着なども測定結果に影響を与える恐れがあるため、サンプルの設置時には表面には極力触れないなど、表面状態に影響を与えないよう注意が求められます。

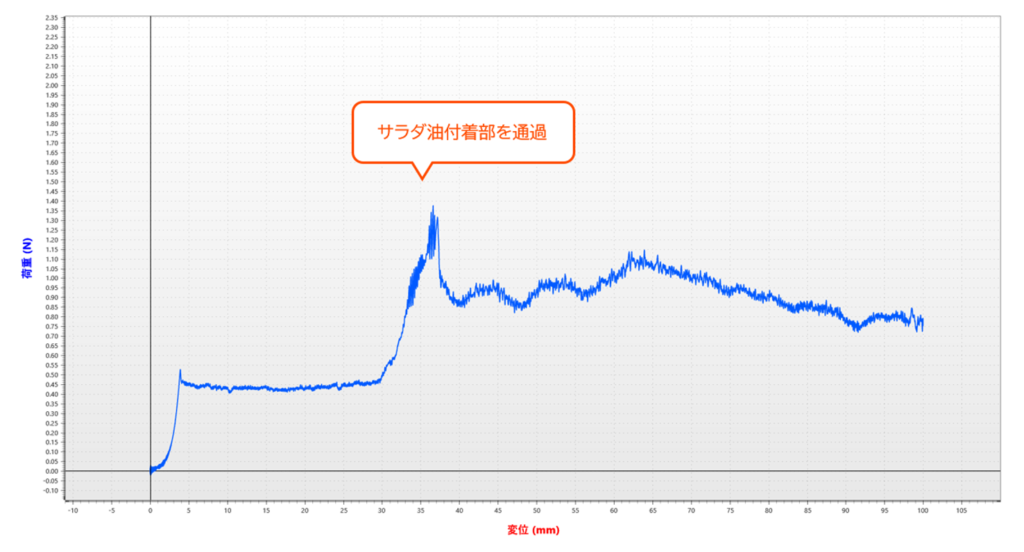

下のグラフは、フィルムの摩擦試験の荷重-変位グラフですが、下側フィルムの一部に意図的にサラダ油を付着させています。グラフからは、サラダ油付着部分の通過前後で、摩擦力に大きな違いが出ていることがわかります。

また、目視では確認のできない摩耗などが、測定結果に影響を与える影響も軽視はできません。意図的な場合を除き、同じサンプルで繰り返し測定を行うことは避けた方が無難です。

今回あげた5つのポイントには含まれていませんが、試験環境(温度、湿度など)がサンプルの摩擦特性に与える影響にも注意が必要です。たとえば、外気環境にて測定を行っている場合、同じサンプルでも、夏と冬では測定結果に大きな違いが出る場合があります。

まとめ

今回の記事では、摩擦試験の再現性を高めるポイントについて紹介しました。

先に述べたとおり、理論上の摩擦力は物体の表面特性(摩擦係数)と垂直抗力によって決まるとされているものの、実際の測定値は様々な要因の影響を受けることが分かっています。より有意義な品質管理、物性評価を行うためにも、可能な限り試験条件を均一化し、再現性を高めていくことが大切です。

なお、イマダのHPでは、JIS規格に一部準拠した摩擦試験の測定事例動画も公開をしています。測定イメージの参考に、ぜひチェックをしてみてはいかがでしょうか?以上、摩擦試験の再現性を高めるための5つのポイントの紹介でした。