測定相談Q: 塗膜の付着性評価に関する相談です。現在はクロスカット試験で付着性の評価を行っているのですが、評価方法が主観的でありバラつきが出るため、数値化して評価できる方法を探しています。塗膜の付着性を数値化して評価できる試験方法はありますか?

A: たとえばJIS K5600-5-7(2014)にプルオフ法という試験方法が紹介されています。プルオフ法では、塗膜の付着性が荷重値として数値化されるため、数値による付着性の評価が可能です。

プルオフ法とは、平板な塗板に円柱形の測定子を接着剤で貼り付け、硬化後に測定子を引き剥がすことで、付着性(破壊に必要な引張力)を測定、数値化する試験方法です。クロスカット試験では分類0(はがれがない)に分類されるような塗膜に対しても、付着性を数値化して評価することができます。

*接着剤の接着力より塗膜の付着性が強い場合には、付着性を測定することができません。塗膜の付着性>試験のピーク値(=測定された接着力)という結果になります。

プルオフ法による塗膜の付着性評価の手順は以下のとおりです。(一般的な試験方法について説明しています。規格に準拠した試験を行いたい場合には、各規格の要求事項に従ってください。)

● 手順1: 接着剤を用いて測定子を平板な塗板に貼り付ける

円柱形の測定子の底面に接着剤を均一に塗布し、塗板に垂直に貼り付けます。貼り付けた後は、接着剤が硬化するまで安定した状態で放置します。接着剤の種類や塗布量に決まりはありませんが、選定が不適切な場合には、塗膜の破壊より先に接着剤の破壊が起こり、塗膜付着力の測定ができない場合があるため注意が必要です。

● 手順2: 測定子に沿って塗膜に切り込みを入れる

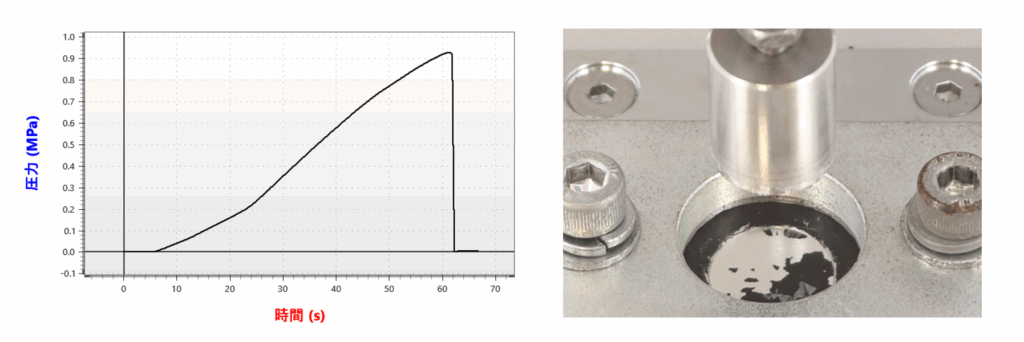

接着剤が硬化したら、測定子に沿って丸く塗膜に切込みを入れます。切込みは、切れ目が塗板の素地まで届くように行います。切込みを入れる際に測定子に横からの負荷が加わらないよう注意します。

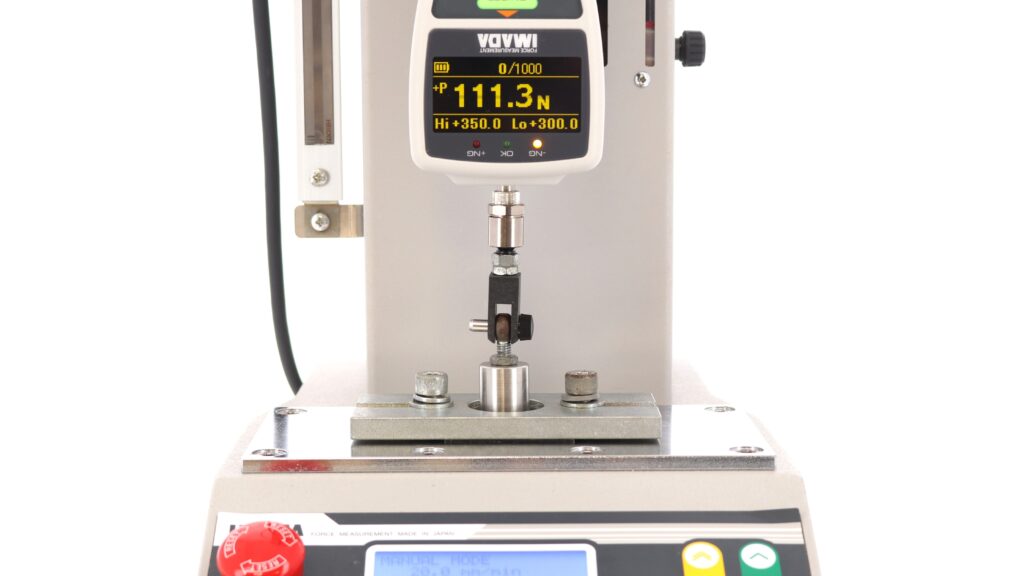

● 手順3: 測定子を垂直に引っ張り剥がして破壊強さの測定を行う

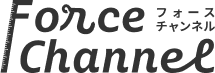

荷重測定器(フォースゲージ)を使用して測定子を垂直に引っ張り上げ、塗膜が破壊された際の強度(破壊力)を測定します。測定は複数回行い、ピーク値の平均値を計算するのが一般的です。たとえばJIS K5600-5-7(2014)では、同じサンプルで6回以上の試験を行うことを推奨しています。なお、測定結果は、破壊力「N」もしくは破壊強さ「MPa」で記録をします。破壊強さ(MPa)は、破壊力(N)を接着面積(mm2)で除することで計算可能です。

荷重測定器とは、引張力や圧縮力、剥離力などを数値化するための測定器です。計測スタンドや各種治具と組み合わせることで、卓上サイズの試験機として活用できます。塗膜の付着性試験(プルオフ法)では、荷重値が200Nを超えることも少なくないため、電動計測スタンドと組み合わせて測定を行うのが一般的です。また、一瞬のピーク値(最大荷重値)を正確に捉えるためにも、サンプリングレートの高い測定器が求められます。

この試験法は塗膜以外にも、めっきなどの付着性試験にも利用できます。平板な試験用サンプルを準備する、電動計測スタンドが必要などのハードルはあるものの、クロスカット試験では区別のできない微細な付着性の違いの評価が可能です。また、クロスカット試験ではすべて分類0(はがれがない)に区分されるような塗膜でも、接着剤の接着力が勝る限り、付着性を数値化して優劣を評価することができます。

以上、今回は塗膜の付着性評価手法の一つである「プルオフ法」の紹介でした。プルオフ法では、数値による定量評価が可能であるという利点がある一方で、実施の容易さについてはクロスカット法に優位性があります。どちらの評価方法を使用するのかは、評価の目的にあわせて検討をすることが大切です。

なお、イマダではJIS K5600-5-7(2014)に一部準拠した塗膜の付着性試験の測定事例動画をHP上に公開しています。また、Force Channelでは、測定事例紹介をはじめ、荷重測定に関する様々な情報を発信しています。ぜひこの機会に測定事例動画や他の記事もチェックしてみてはいかがでしょうか。